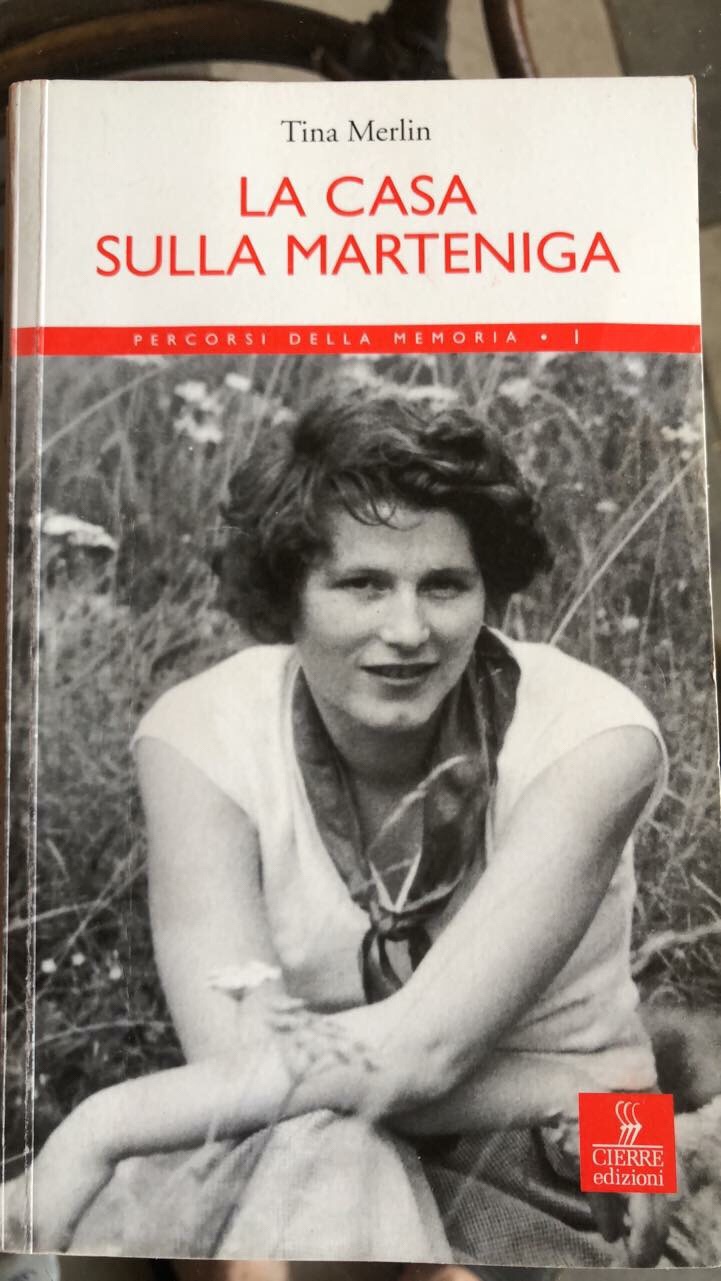

In visita a Longarone, ho comprato questo libro di ricordi partigiani di Tina Merlin (se non lo trovate presso la casa editrice Cierre di Verona lo trovate facilmente su eBay).

In visita a Longarone, ho comprato questo libro di ricordi partigiani di Tina Merlin (se non lo trovate presso la casa editrice Cierre di Verona lo trovate facilmente su eBay).

Così ho scoperto che pur avendo lavorato alcuni anni al suo fianco in verità di Tina sapevo poco o niente.

Questo libretto, lo dico subito, è un autentico capolavoro di letteratura partigiana. Non ricordo un altro testo di questo tipo che mi abbia colpito tanto (lo dico: neanche Il partigiano Johnny!).

Tina ha raccontato la sua vita di bambina povera della montagna bellunese e poi di ragazzina impegnata nella guerra come staffetta di una brigata partigiana in questo libro uscito solo postumo, nel 1993, corredato da una presentazione di Mario Rigoni Stern che purtroppo in questa edizione non è stata riproposta.

E così, come ho detto, ho compreso che di lei in realtà sapevo più o meno niente.

Ignoravo che lei a Milano c’era venuta a lavorare ben prima dell’esperienza della redazione dell’Unità: era arrivata tredicenne, per andare “a servizio” in una casa di signori. Lo racconta in queste pagine, ricordando senza enfasi le umiliazioni, il peso, la fatica di quel “servizio”, fino a che una sera non ce la fece più, raccolse le sue cose e fuggì dalla finestra della casa di Santa Margherita Ligure e in piena notte andò, neanche quattordicenne, a prendere un treno per tornare dalla sorella, anche lei “a servizio” a Milano.

E poi la guerra: la sorella morta in un bombardamento a Milano; un fratello disperso nella tragica ritirata dell’Armir sul Don; un altro fratello, quello con il quale aveva diviso i rischi della guerra partigiana, ucciso attorno al 25 aprile, nei giorni delle ultime battaglie verso la liberazione.

E lei in mezzo a queste tragedie, con la sua bicicletta di portaordini, mentre intorno Tea Palman veniva arrestata e deportata, e suo fratello ucciso, e tanti e tanti altri impiccati a un “sotoportego”, torturati, vilipesi, martoriati.

Una guerra feroce raccontata con pochi tratti, senza l’ombra di un aggettivo, vista con gli occhi della ragazzina che era.

E in mezzo la figura della madre, donna dura, di montagna, che sembra di vedere e di conoscere, mentre il suo volto si fa di pietra e il suo spirito si annienta sotto i colpi delle sventure e delle morti dei figli.

Tina alla fine parla del senso di colpa, per aver negato a sua madre, che in qualche modo presentiva l’imminente fine del suo ragazzo partigiano, di vederlo, di incontrarlo un’ultima volta. Troppo rischioso in giorni in cui tedeschi e fascisti non esitavano a seviziare anche una vecchia pur di scoprire il recapito di un “ribelle”.

Ho pensato che negli anni in cui lavoravamo insieme, a Milano, metà della redazione avrebbe avuto da raccontare storie di resistenza e di guerra. Certi usavano addirittura ancora il nome di battaglia col quale erano conosciuti quando erano in montagna. Kino Marzullo, Quinto Bonazzola, (e a Roma Marisa Musu, per dire) erano stati partigiani, gappisti, combattenti.

Era così comune che noi giovani neanche chiedevamo. E così ho scoperto solo più tardi che Ferdi Zidar, di cui criticavamo le arruffate corrispondenze da Trieste, era stato nientemeno che un capo della rivolta che portò alla liberazione del Lager di Buchenwald. E solo nel 2004 ho scoperto che Giacomo Musiari (quello che quando chiamava invariabilmente si presentava: “Sono Musiari, Musiari di Parma”) era stato partigiano, arrestato e maltrattato per mesi nel carcere della sua città, prima di essere deportato a Bolzano, nei giorni immediatamente precedenti alla liberazione.

Noi eravamo giovani e fighetti, andavamo all’università e un po’ ci sentivamo superiori a questi corrispondenti un po’ alla buona, che spesso non seguivano propriamente i canoni del mestiere.

Penso all’incredibile occasione che abbiamo perso, attorniati come eravamo da persone in realtà straordinarie, forti di esperienze di vita e di guerra che noi neanche sognavamo e che colpevolmente non abbiamo indagato.

C’era un mondo, c’era la vita vera, c’era la storia concreta dell’antifascismo e della Resistenza in quella redazione, tra le persone che noi guardavamo – ma sì – un po’ dall’alto in basso, certi dei nostri studi e forse soprattutto dei nostri vent’anni.

Oggi ringrazio Tina Merlin per aver scritto questo libretto e per avermi dato la possibilità di comprendere – meglio tardi che mai – chi fosse in realtà quella montanara un po’ ruvida che sedeva nella scrivania di fianco alla mia.

E mi piace pensare che il 19 agosto, tra pochissimo, altri oltre a me alzerà un bicchiere di vino mandandole in silenzio un pensiero per il suo compleanno: grazie Tina, perdonaci, eravamo giovani e mona.